刑部城跡(おさかべじょうあと)・金山神社

おんな城主 井伊直虎 ゆかりの地

http://hamamatsu-daisuki.net/naotora/land/

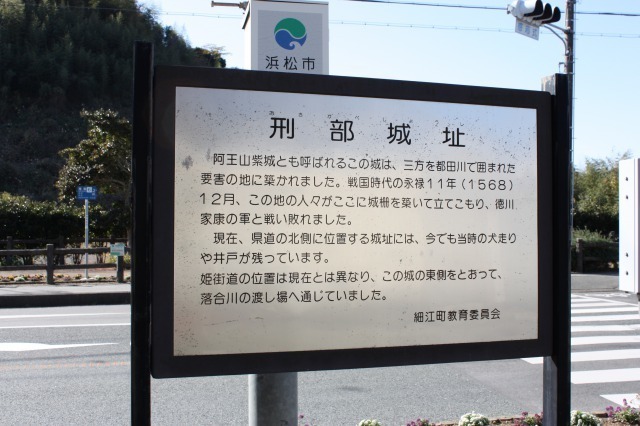

刑部城址(おかべじょうし)

阿王山紫城とも呼ばれるこの城は、三方を都田川で囲まれた要害の地に築かれました。

戦国時代の永禄11年(1568)12月、この地の人々がここに城柵を築いて立てこもり、

徳川家康の軍と戦い敗れました。

現在、県道の北側に位置する城址には、今までも当時の犬走りや井戸が残っています。

姫街道の位置は現在とは異なり、この城の東側を通って落合川の渡し場へ通じていました。

細江町教育委員会

周りが全て切り立った切岸のよう

いかにも戦国時代の砦址といった感じ。

裏側(南東側)の金山神社方面だけ

唯一ややなだらかな斜面になっている。

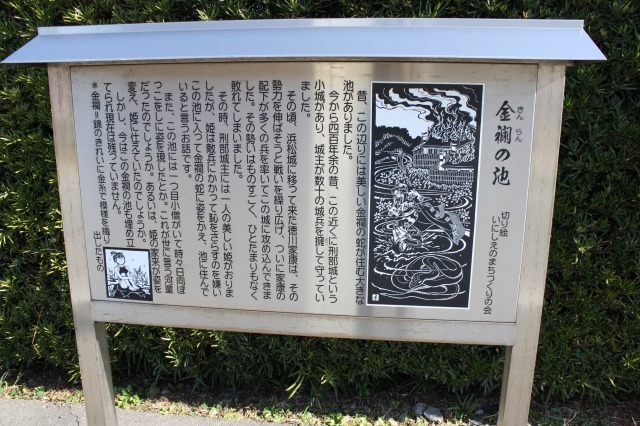

金襴の池

昔、この辺には美しい金襴の蛇が住む大きな池がありました。

今から四百年余りの昔、この近くに刑部城という小城があり、

城主が数十の城兵を擁して守っていました。

その頃、浜松城に移って来た徳川家康は、その勢力を伸ばそうと

戦いを繰り広げ、ついに家康の配下が多くの兵を率いてこの城に

攻め込んできました。

その勢いはものすごく、ひとたまりもなく敗れてしまいました。

そのとき刑部城主には一人の美しい姫がおりましたが、

姫は敵兵にかかって恥をさらすのを嫌いこの池に入って金襴の蛇に姿をかえ、

池に住んでいるいうお話です。

また、この池には一つ目の小僧がいて時々日向ぼっこをしに姿を現したとか。

これが世に言う河童だったのでしょうか。

あるいは、姫の家来が姿を変え、姫に仕えていたのでしょうか。

しかし、今この金襴の池も埋め立てられ現在は残っていません。

*金襴=錦のきれいに金糸で模様を織り出したもの

金山神社の真後ろ。

前方と比べなだらかな斜面

川を渡ると金山神社が見えてきます。

金山神社の鳥居前が刑部城の館跡。

現在、金山神社が鎮座しているあたりが二ノ郭跡。

役行者(えんのぎょうじゃぞう)・(役の行者、役小角(えんのおづの)は、

飛鳥時代から奈良時代の呪術者。

呪術を用いたという数多くの伝説があり、修験道の開祖。