高野山真言宗 総本山 金剛峯寺(こんごうぶじ)

高野山真言宗 総本山金剛峯寺H.P

https://www.koyasan.or.jp

奥の院への参拝を終え 金剛峯寺(こんごうぶじ)

まで歩いてくるとガラガラだった駐車場は車で埋め尽くされています。

その全体の三分一は外国の方、さすが世界遺産です。

金剛峯寺とは

高野山は、平安時代のはじめに弘法大師によって、開かれた日本仏教の聖地です。

「金剛峯寺」という名称は、お大師さまが『金剛峯楼閣一切瑜伽瑜祇経

(こんごうぶろうかくいっさいゆがゆぎきょう)』という

お経より名付けられたと伝えられています。

東西60m、南北約70mの主殿(本坊)をはじめとした様々な建物を備え

境内総坪数48,295坪の広大さと優雅さを有しています。

高野山真言宗 総本山金剛峯寺H.P

1593(文禄2)年に豊臣秀吉の亡母の菩提を弔うために建立された

青巌寺(せいがんじ)が、1869(明治2)年に興山寺(こうさんじ)と合併したのち

「金剛峯寺」と改称されました。

「総本山金剛峯寺」と言うと高野山全体を指し「金剛峯寺」と言うと

寺院を指す場合があります。

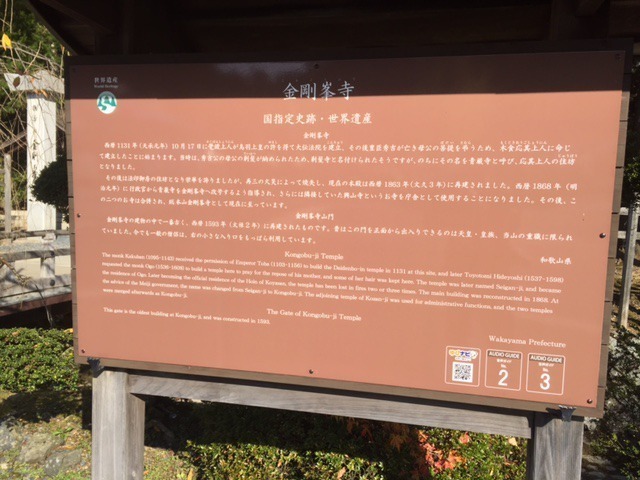

正門

金剛峯寺前駐車場より境内に入って来るとき、最初にくぐられる門を正門といい、

金剛峯寺の建物の中で一番古く、文禄2年(1593年)に再建されて以来、今日まで建っています。

右のほうを見ますと小さな入り口があります。

このくぐり戸は一般の僧侶がもっぱら使用しています。

昔はこの門を正面から出入りできるのは天皇・皇族、高野山の重職だけでした。

一般参拝の方はあまり関係のない話ですが、高野山では門の出入り一つでも、

厳しいルールが存在したのです。

高野山真言宗 総本山金剛峯寺H.P

金剛峰寺には寺紋が二つあり、

左が豊臣秀吉拝領の青厳寺の寺紋「五三の桐」

右が高野山の鎮守・丹生都比売(にうつひめ)神社の寺紋「三頭右巴」です。

主殿の檜皮葺(ひわだおぶき)の屋根には圧巻、

高野山はその歴史上、火災に多く遭ってきており「天水桶(てんすいおけ)」

のような工夫がなされています。

すぐに登れるようにか、はしごが掛かったままになっている。

天水桶(てんすいおけ)

金剛峯寺の屋根は檜の皮を何枚も重ねた檜皮葺(ひわだぶき)になっています。

その屋根の上に、桶が置かれています。これを天水桶といいます。これは普段から雨水を溜めておき、火災が発生したときに、

火の粉が飛んで屋根が燃えあがらないように桶の水をまいて湿らし、

少しでも類焼を食い止める役割を果たしました。

高野山真言宗 総本山金剛峯寺H.P

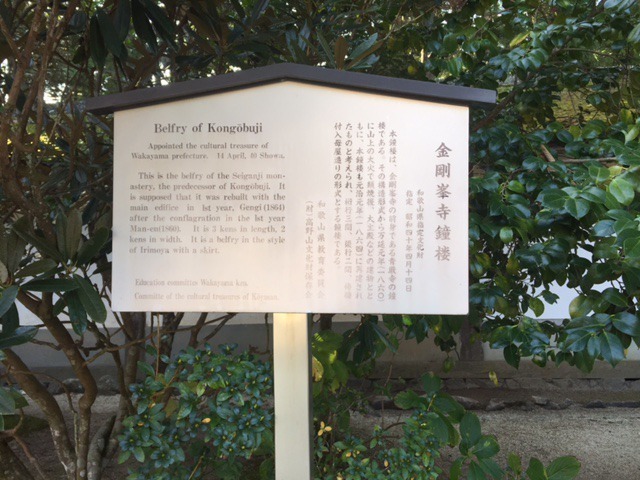

鐘楼

門をくぐって右手に見えます鐘楼は、金剛峯寺の前身であります青巌寺の鐘楼です。

その構造形式から万延元年(1860年)に大火(たいか)で類焼後、

大主殿などの建物と共に鐘楼も元治元年(1864年)に再建されたものと考えられます。

桁行・三間、梁行・二間、袴腰付入母屋造り(はかまごしつきいりもやづくり)の形式で、

県指定文化財となっています。

高野山真言宗 総本山金剛峯寺H.P

正門をくぐって左奥の方に見えるのが経蔵(きょうぞう)です。

その名の通りお経など重要なものを保管する場所。

経蔵

門をくぐって左手に見えますのは経蔵で、延宝7年(1679年)3月、

大阪天満の伊川屋から釈迦三尊と併せて寄進されたものです。

経蔵は重要なものを収蔵するところなので、火災が発生しても安全なように

主殿(しゅでん)とは別に建てられました。

高野山真言宗 総本山金剛峯寺H.P

大玄関と小玄関

鐘楼を見て振り返りますと、囲いがされた入り口が見えます。

ここは金剛峯寺の表玄関にあたるところで大玄関といいます。

この門も、先の正門と同じく天皇・皇族や高野山重職だけが出入りされました。

大玄関をさらに通り過ぎますと、もう一つ玄関があります。これは小玄関と呼ばれ、

高野山では上綱(じょうこう)職の方々がもっぱら使用されます。

一般の僧侶はといいますと、昔は裏口より出入りましたが、

現在は一般参詣入口を利用しています。

高野山真言宗 総本山金剛峯寺H.P

正門、右手にも門がある。この門は会下門(えかもん)と呼ばれている。

女人堂(にょにんどう)から下ってくるとちょうどこの辺に出る。

会下門(えかもん)入口、近くは静かな小道

社務所なんかもあって表側とはまた違った印象

主殿から正門を望む

金剛峰寺への拝観料は¥500-

金剛峯寺(こんごうぶじ)

住所 和歌山県伊都郡高野町高野山132

アクセス 南海りんかいバス「千手院橋東」・京奈和道「紀北かつらぎIC』

営業時間 8:30-17:00

定休日 無休

入館料 ¥500-

公式サイト https://www.koyasan.or.jp

主殿へ入館すると受付で入館料を支払うと

大広間と持仏間、狩野探幽斎守信の襖絵が美しい「梅の間」

文禄4年(1595年)に豊臣秀次(ひでつぐ 二代目関白)が自害したことから

「秀次自刃(じじん)の間」とも呼ばれる「柳の間」と続く

別殿へと続く廊下には小さな枯山水の庭

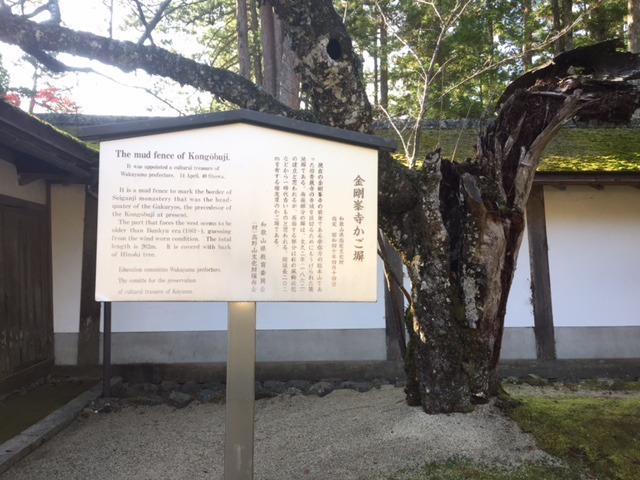

逆側の金剛峰寺のかご塀も趣があります。

「金剛峰寺のかご塀」とは現在の金剛峰寺の全身である学侶方の総本山であった

旧青巌寺の寺域を区切るためにもうけられた築地堀です。

金剛峰寺 新別殿にて休憩中。 pic.twitter.com/3oBpqA7Sov

— Yosi (@LelilasYosi) November 18, 2016

その奥、新別殿ではお茶とお菓子のサービスがある。

運が良ければ説法を聞くことが出来る。

主殿裏には「蟠龍庭(ばんりゅうてい)」が広がる。

蟠龍庭

新別殿と同じく、弘法大師御入定1150年・御遠忌大法会の際に造園されました。

2,340平方メートルの石庭は、国内で最大級を誇っています。

この石庭では、雲海の中で向かって左に雄、向かって右に雌の一対の龍が向かい合い、

奥殿を守っているように表現されています。

龍を表す石は、お大師さまご誕生の地である四国の花崗岩が、

雲海を表す白川砂は京都のものが使われています。

高野山真言宗 総本山金剛峯寺H.P

中庭

上段の間の前にある庭は江戸期に作られたと伝えられ、

当時は池の周りに高野六木(こうやろくぼく)(杉・檜・松・槇(まき)・栂・樅)

がそびえ立っていたそうです。

馬酔木(あせび)も石楠花(しゃくなげ)の花も見られ、自然の素朴さが心を和ませてくれます。

春の中旬より石楠花の花が赤や白色に咲き乱れ、

梅雨近くになれば天然記念物のモリアオガエルの卵が池の周囲に産み付けられます。

秋になれば紅葉に彩つき、やがて冬には一面銀世界へと変っていきます。

四季折々の風景が眺められる庭園です

高野山真言宗 総本山金剛峯寺H.P

映画のセットに迷い込んだかのような台所、

少し前まで実際に使われてきたそうです。

台所

江戸期以降、実際に大勢の僧侶の食事を賄ってきた場所です。

柱や梁も煤で真っ黒になっています。水飲み場は湧き水を高野槇の水槽に溜め、

大きな「かまど」は現在も使われます。炭をおこす場所には防火対策として大きな煙突が配置されています。

天井からつり下ろした台には食物が保存されていました。

天井からつることで風通しをよくし、さらに紙を垂らすことによってネズミの侵入を防いでいました。

一つの釜で約七斗(98キログラム)のご飯を炊くことができる大釜が三基並んでいます。

三つで一度に二石(約2,000人分)のご飯を炊いたものです。

昭和50年代まで、年末の餅つきの際に使われていました。

二石釜の真上には行灯が釣られ、正面には台所の神様である三宝荒神をおまつりしています。

高野山真言宗 総本山金剛峯寺H.P

高野山金剛峰寺 奥の院への参拝を終え戻ってくるともの凄い観光客 #高野山 #金剛峰寺 pic.twitter.com/zyYgSDt1mw

— Yosi (@LelilasYosi) November 18, 2016