下野国一宮 宇都宮二荒山神社・栃木県宇都宮市馬場通り

栃木県宇都宮市に鎮座する「下野国一宮」

「宇都宮二荒山神社(うつのみやふたあらやまじんじゃ・ふたらやまじんじゃ」

正式名称は「二荒山神社」ですが、

同じく下野国一宮の「日光の二荒山神社(ふたらさんじんじゃ)」と区別するために、

双方、鎮座地名を冠した名称で呼ばれます。

また、延喜式神名帳には名神大社として「下野国河内郡 二荒山神社」の記載がありますが、

その帰属を巡っては日光二荒山神社との間で古くから議論がされています。

古くは宇都宮大明神とも呼ばれましたが、現在は「二荒さん」と呼ばれ親しまれています。

宇都宮市の中心部にある「明神山(臼ヶ峰)標高約135m)」山頂に鎮座。

東国を鎮めたとする「豊城入彦命」を祭神として古くより崇敬され、

宇都宮は当社の門前町として発展してきました。

社殿は創建以来何度も火災に遭っており、

現在の社殿は戊辰戦争による焼失後の明治10年(1877年)の再建。

文化財として、国認定の重要美術品である三十八間星兜・鉄製狛犬などを有しています。

社頭の大鳥居は、江戸時代の鳥居を平成20(2008)年に再建したものです。

宇都宮駅へ通じる大通りに面しています。

宇都宮二荒山神社の御祭神は「豊城入彦命(とよきいりひこのみこと)」

相殿に「大物主命(おおものぬしのみこと)」・「 事代主命(ことしろぬしのみこと)」

三柱の神をお祀ります。

主祭神である「豊城入彦命 」は、第10代崇神天皇の第一皇子で、

天皇の命で東国を鎮め、毛野国(のちの下野国・上野国)の開祖といわれています。

西参道 鳥居

西参道 鳥居

宇都宮二荒山神社は宇都宮駅からも近く、都市部の中に鎮座。

「宇都宮」の名称の由来になったとも言われている神社です。

一之宮が訛ったという説や、当地に遷座したことから「移しの宮」が転じたという説、

「二荒山の神の現宮(うつつのみや)」という説、

また、豊城入彦命が東国の総監として住み国が治まったことから

「宇津くしき宮」と呼ばれそ転じたという説など、諸説あります。

宇都宮中心部にあるため、車でのアクセスの場合、駐車場は有料となります。

境内西側の二荒山会館横の駐車場を利用しました。

二荒山会館(若者まちなか活動・交流センター)

二荒山会館(若者まちなか活動・交流センター)

アクセス

住所 〒320-0026栃木県宇都宮市馬場通り1丁目1−1

電話番号 028-622-5271

アクセス

東北自動車道「鹿沼インター」より25分、または「宇都宮インター」より20分

JR宇都宮駅西口よりバスで5分、徒歩20分・東武宇都宮駅より徒歩15分

駐車場

利用時間 8:00より21:00

駐車台数 最大300台収容

駐車料金 60分300円・最大12時間1500円(ご祈祷の方は2時間無料)

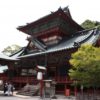

拝殿

拝殿

二荒山神社御由緒

延喜式内名神大社・下野国一之宮 二荒山神社由緒

主祭神 豊城入彦命

合祀 大物主命・事代主命主祭神豊城入彦命は第10第崇神天皇の第一皇子で第11代垂仁天皇の皇兄にあたられます。

命は御仁愛に富まれ、勇敢な御方であったので勅命を受けて、関東国の御治定の為にはるばる大和国(今の奈良県)から遠くこの毛野国(後世下野国、上野国とに分かれた)に下って来られ国土開発・産業開発に努力せられ遂にこの地に於いて薨去せられました。

そこで命の後子孫が代々両毛(栃木、群馬両県)の御統治にあたられ一族は広くこの地方に繁栄されました。まことに命こそは歴史上明らかに両毛人の祖神大祖先にあたられるわけであります。

さて、当神社は右の様なゆかりで命の四世の孫奈良別王が仁徳天皇の御代荒尾崎(現在の下の宮地)に神社を造営して命の御神霊を鎮祭し合わせて大物主命(産業の神、産業の神、縁結びの神)御子事代主命(幸運の神)を合わせ祀り、後に日本皇紀1498年、西暦838年、第54代仁明天皇の承和5年、現在の御本社に御遷座せられたのであります。

以上の御由緒により歴代の朝廷は延喜式内名神大社として特に尊せられ、民間では下野国一の宮として信仰が篤く今日に続いている次第であります。

社頭掲示板より

宇都宮と二荒山神社

二荒山は県都宇都宮市のほぼ中央にあります。昔は小寺峰(現在社殿のある臼ヶ峰の南方・馬場町交番付近)と臼ヶ峰の二峰を持った小高い荒山でした。山姿からして瓢型の墳墓であったと言う学者もいます。江戸時代に街の割替えが行われ、山は二分され真中に道路が設けられて、小寺峰は次第次第に削られ今日その原形を全く失い、標高約130mの臼ヶ峰のみが残っています。

二荒山神社は大変歴史が古く、第十代崇神天皇の御代に遡ります。当社は何度も火災にあい、近世に入ってからも天正13 年、安永2 年、天保3 年、更に明治維新の戊辰の役と4度もあって古い記録のほとんどが焼失しています。現在残っている社記には、第16 代仁徳天皇の御代に毛野国が上下の二国に分けられ、御祭神豊城入彦命の四世孫奈良別王が下毛野国の国造に任ぜられます。この時、祖神である豊城入彦命を荒尾崎(下之宮)に祀ったのが始まりで、その後承和5 年(838)に現在の地、臼ケ峰に遷座されたと伝えられています。

延長5 年(927)に政治のよりどころとして完成した延喜式・神名帳には「下野國河内郡一座大 二荒山神社 名神大」と記載があります。栃木県内唯一の名神大社として「お明神さま」「ふたあらさん」の名で広く親しまれ、篤く崇められてきました。平安から鎌倉時代には各々の国で最も格式が高いとされる神社を一之宮としました。二荒山神社もまた「下野国一之宮」とよばれ、宇都宮という地名はこのイチノミヤが訛ってウツノミヤになったという一説があります。

宇都宮はこの二荒山神社を中心に、平安・鎌倉時代には神社の門前町として発展し、江戸時代には城下町として繁栄しました。 北関東の経済・文化の中心都市として発展した現在でも、 お正月や七五三など暮らしの節目にたくさんの市民が参拝に訪れます。

また、 宇都宮市の多くの祭りが二荒山神社に由来しており、 神輿が担がれる盛大なお祭りに地域は賑わい活気に満ちています。

近年は、 鳥居のある広場を中心にして、 ジャパンカップクリテリウム(サイクルロードレース)やFIBA 3×3 World Tour (3人制バスケットボールの世界大会)などが開催され、 世界各国のチーム・トップクラスの選手が集まるなど国際色豊かな催事も行われています。 宇都宮二荒山神社ホームページより

本殿(西側)

本殿(西側)

御祭神と御神徳

御祭神 豊城入彦命(とよきいりひこのみこと)

相 殿 大物主命(おおものぬしのみこと)

事代主命(ことしろぬしのみこと)

当社にお祀りされている神様は三柱の神さまです。

御祭神、豊城入彦命は毛野国(現在の栃木県・群馬県)をご開拓になられ、衣食住など人々の生活の産業を奨励され、宇都宮の始祖として古くから敬仰されてきました。

日本書紀によると、豊城入彦命は第十代崇神天皇の第一皇子で、命と弟活目尊(いくめのみこと)のどちらを皇嗣とするか夢占いがなされ、活目尊(垂仁天皇)が皇太子となり、命は大和朝廷の東国守護に下向されたと記されています。

のちに四世の孫、奈良別君(ならわけのきみ)が祖神である命の偉業を偲び御神霊を荒尾崎(現在の下之宮)の地に祀られ、東国御治定のよりどころとして、国土開拓の大物主命(大国さま)と事代主命(恵比須さま)を合わせて祀られました。御祭神は武徳にも優れ、古くから武将の信仰が篤く、戦勝祈願の神様としても崇敬されてきました。藤原秀郷公(平将門の乱)、源頼義・義家公(前九年・後三年の役)、源頼朝公(源平の役)、徳川家康公(関ヶ原の合戦)など各々が御神徳を賜り、当社へ神領・宝物の寄進や社殿改築をされました。

また火防(ひぶせ)信仰も古くから起り、冬・春渡祭(おたりや)には今でも県内・近県からの参詣で賑わっています。宇都宮二荒山神社は、郷土の祖神・総氏神さまとして崇敬され、そのご神徳は福徳開運を招き、生活に限りない御加護、恩恵をもたらすといわれております。

神社境内には本社以外にも十二の末社が祀ってあり、安産の神様や学問の神様など、様々な神様の信仰も篤く崇められております。

本殿(東側)・女体宮(安産の神)

本殿(東側)・女体宮(安産の神)

二荒山神社

神社の起源

二荒山神社は大変歴史が古く、第10代崇神天皇の御代にさかのぼることができる神社です。

当社は何度も火災にあい、近年に入ってからも天正13年、安永2年、天保3年、更に明治維新の戊辰の役と四度もあって古い歴史のほとんどが消失しています。

現在残っている社記には、第16代仁徳天皇の御代(今から約1600年前)に毛野國が上下の二国に別けられ、御祭神豊城入彦命の四世孫奈良別王が下毛野國の国造に任ぜられます。この時祖神である豊城入彦命を荒尾崎(下之宮)に祀ったのが始まりで、その後承和5年(838)に現在の地臼ヶ峰に遷されたと伝えられています。

延長5年(927)に政治のよりどころとして完成した延喜式・神名帳には

下野國河内郡一座大二荒山神社名神大

とあります。栃木県内には由緒ある神社が十一社記されていますが名神大社は当社のみで代々城主が社務職を兼ね「宇都宮大明神」と称し、郷土の祖神・総氏神さまとして篤い信仰を受け下野國一之宮といわれておりました。

(元國幣中社)御祭神と御神徳

当社にお祀りされている神様は三柱の神さまです。

御祭神 豊城入彦命

相殿 大物主命 事代主命

豊城入彦命は第10代崇神天皇の第一皇子で上毛野君・下毛野君の始祖と古事記にあります。また日本書紀の崇神天皇48年の条には命と活目尊の二皇子が召され共に慈愛厚く優れておられ、どちらを皇嗣とするか夢占いがなされ弟活目尊(垂仁天皇)が皇太子となり命は大和朝廷の東國守護に下向されたと記されています。

命の子孫も詔によって下り、東國御治定のよりどころとして祖神豊城入彦命と大物主命(大国さま)事代主命(恵比寿さま)を合わせて祀られました。

祭神は武徳にも優れ古くから武将の信仰が篤く藤原秀郷公(平将門の乱)源頼義・義家公(前九年・後三年の役)源頼朝公(源平の役)徳川家康公(関ヶ原の合戦)など各々当社に戦勝祈願し、神領・宝物の寄進や社殿改築をされています。因に江戸時代の当社神領は千五百石に達し鹿島・香取神宮を上回っていました。

火防信仰も古くから起り12月15日・1月15日の冬・春渡祭(オタリヤ)には今でも県内・近県からの信者で夜遅くまで賑わっています。あづま路や多くの夷平らげて 背けばうつの宮とこそきけ(権律師謙忠作)

宝物・文化財

三十八間星兜(国指定重要美品)

鉄製狛犬(国指定重要美術品)

正次作太刀(県指定文化財)

新式和歌集(市指定文化財)

本殿勾欄擬宝珠(市指定文化財)

三十六歌仙額(市指定文化財)由緒書

須賀神社(お天王さん)・市神社(市・商業の神)

須賀神社(お天王さん)・市神社(市・商業の神)

初辰稲荷神社(豊穣・商業の神)

初辰稲荷神社(豊穣・商業の神)

神楽殿

神楽殿

神馬の像

神馬の像

神門

神門

表参道、社頭の大鳥居から階段を登った先にあるのが「神門」です。

神門の周りを西回廊と東回廊が繋ぎます。

神社の祭り

神社では毎朝の日供祭、毎月1日・19 日の月次祭のほか四季を通し様々な祭典が行われます。中でも10 月21日の例祭はもっとも厳粛な大祭です。

天慶3 年(940)平将門の乱鎮撫報賽の勅祭より始められ、昔は秋山祭・大湯祭と呼ばれていました。附祭の菊水祭は同月28日・29 日(現在は最終土曜・日曜日)の両日にわたり流鏑馬と鳳輦神輿渡御が行われます。

祭りを通して地域が活力で満たされる伝統は、今も変わらず受け継がれています。 宇都宮二荒山神社ホームページより

社務所

社務所

受付時間 午前8時30分〜午後3時50分

御祈祷時間 午前9時より30分毎 最終午後4時

願意

初宮・七五三・安産祈願・家内安全・交通安全・厄除祈願・除災招福・合格祈願・心願成就

社内安全・商売繁昌・身体健全・その他の御祈願

二荒山神社 鉄製狛犬

一般的に狛犬は、唐獅子風のものであるが、この狛犬は写実的であり、鋳造に不向きな鉄を材料にしながら、顔の形や胸の張り具合など、そのできばえは見事である。作者は不明であるが、鎌倉時代の作で、佐野の天明鋳物といわれている。火災にあったために左前足が失われている。

御朱印